Gentle life with a touch of sorrow

痛切な生命の優しさ

Epilogue

碧い海に月の光が満ちた時、金色の波はうたを歌う

かぎりなく優しく波は夜を静かに満たしている

昼間の風景は月明かりに柔らかな闇となり生も死も隔てなく立ち現れ

金色の光のベールは そこに眠る遠い記憶を蘇らせる

途絶えぬ音、波の音、金色の波の音

月と海が繋がる時、真珠は生まれる

1.真珠、生命が表現する美

ながい歴史の間、地面にへばりついた植物のように、自然そのままに生きてきた。台風に吹きさらわれ、破れ、自然に朽ち、風化し、しかし新しい芽がその下からしっとりと生え育ってくる。そして同じ運命を繰り返したどって行くのだ。それは淡々と凝滞ない。堅牢だとか、永らえることが価値だなんて、考えもしない。この世界では物として残ることが永遠でない。その日その日、その時その時を平気で、そのまま生きている。風にたえ、飢えにたえ、滅びるときは滅びるままに。生きつぎ生きながらえる、その生命の流れのようなものが永劫なのだ。柔軟できめの細かい肌あい。素朴で、もろく、儚いようだが、強靭なのだ。

そして、はるかに明朗であり、屈託のない伸びやかさだ。

沖縄文化論 岡本太郎

Gentle life with a touch of sorrow | 痛切な生命の優しさ

”生命の流れのようなものの永劫、悠久に流れる生命の持続”これは私たちが根元にもつ美意識であり、ACOYA PEARLの存在はこれを体現してるかのようです。真珠という存在、つまり”命を落とし、その美を生む”これはダイヤモンドや鉱物が永遠不動の、ある意味西洋的な美を象徴している存在に対し、真珠は真反対の儚い、しかし悠久に流れ続いていく生命の美だと思います。その命は、海の中で偶然に生まれ、そして消えて行く美しい破片でもあるのです。だからこそ、太古の昔から私たちはとても大事な命の証としてそこに美を見出してきたのだと思います。また海に囲まれている私たちの環境から、海は、見えない楽園、その先に何かあるという希望の象徴であり、母なる海は人間へいつも恵を運んでくれました。その中に真珠もあったに違いないのです。私たちはこの海から生まれ、その遠い記憶もどこか私たちの中に存在するのかもしれません。

物質の永遠に固執することなく、打ち寄せ引いていく波のように命は繰り返す、それこそが永遠だということを知っていたに違いありません。この忘れられた記憶を取り戻し真珠の新しい物語を生み出したいと考えています。

2.古代からの思想が込められた”真珠”

日本人が古代からもつ『たま』の意味と、真珠の『珠』。

霊魂とは何か?

霊魂、魂、タマシイは目に見えない霊格であって生命の源泉と考えられていたものである。殊にも古代においてはこういう考え方が有力であって、タマそのものが生き生きと実感されていたらしい。『時代別国語大辞典』の解説によると、タマは古代日本人を支配した超自然的な霊格であってそれらのうちチが最も古く、タマがこれに次ぎ、カミがもっとも新しいとある。つまり真珠の”珠”にはタマシイに通じるものがある。カミの人類学 岩田慶治 P201

万葉集に現れた古代信仰

特殊な性格を持った人が、特殊な場合に出会ふ事のできる経験から来るものなのです。つまり宗教的特質を持っている人は我々には認めることのできぬ神霊のあり場所をつきとめる能力を持つており、又、霊魂のありどころを始終探してもいます。日本人は霊魂を”たま”といいタマシイはその作用をいうのです。そして又、その霊魂の入るべきものをも、”たま”というふ同じ言葉で表していたのです。

尊いたま(霊)が身に入らなければ、その人は、力強い機能を発揮することはできないと信じていました。だから威力ある霊魂が其身に内在することが、宗教的な自覚を持った人々には、重要な条件であり、さうした人々が、霊魂のありかをつきとめてゆく考えが、たまに到達するのです。

日本の信仰では、霊魂が人間の体に入る前に、中宿として色々な物質に寓ると考えられます。其の代表は石。又玉だと思っているものの中には、獣の牙だったり、角だったりするものもあります。これを一つの紐に通しておくのが古語でいう みすまるのたまです。だから考古学の方で、たまの歴史を調べる前に、どうしても霊魂の貯蔵所としてのたまといふことを考えてみなければ訣らぬ物が、装身具のたまになった後にもあるのです。古代には、単なる装飾とは考えていず、霊的な力を自由に発動させる場合があつたに違いないのです。

併しそれは、非常に神秘的な機会だから文字に記される事が少なかつたのです。 古事記・日本紀や万葉集には、たまが触れ合う音に対する、古人の微妙な感覚が示されています。我々ならなんでもない音だけれど、昔の人はたまを通して霊魂の所在を考えているし、たまの発動する場合の深い聯想(連想)がありますから、その音を非常に美しく神秘なものに感じているのです。それを「瓊音ヌナトもゆらに」という風に表現しています。みすまるのたまが音をたてて触れ合う時、中から霊魂が出て来ると信じていたのです。

結局、たまの究極の収容場所は、それに適当する人間の肉体なのです。其所へ収まる迄に、一時、貯えて置くところしてたまを考え、又誘いだす為の神秘な行事が行われました。手につけた鞆(トモ)なども、狩猟のための霊のありかで、トモという音が、たまとの関係を示しているようです。日本には、中国古代の装身具としてのたまを讚める文学的な表現に同感して、喜悦の情を陳べる様になった前に、たまをたたえる詞章 ー つまりたまが含んでいる霊魂をたたえる詞章 ー が多く現れていたのです。

万葉集に現れた古代信仰 — たまの問題– 折口信夫

*《「ぬ」は玉、「な」は「の」の意》玉の触れあう音。みすまるの玉が音を立てて。。。

卑弥呼と真珠

「倭の国(日本)の特産物として注目された真珠」日本の真珠について最初に述べたのが、「魏志倭人伝」。日本は古代からの真珠の産地で有名その真珠を5千個卑弥呼の後継者、壱与という女王が中国に献上している。つまり真珠あるところに邪馬台国は存在した。あこや貝の産地は世界的に見てもそう多くなかった。暖かい海の海底、素潜りのできる海人が存在するところ。海女の存在も重要。

神話や巫女やなど、太古の昔から神聖なものと一緒に存在する真珠

・万葉集

『新室を踏み鎮む児し 手玉を鳴らすも玉のごと 照たる君を内にと申せ』

新室の地を踏み鎮める娘が手玉を鳴らしている、そのたまのように照り輝くお方よ 奥へどうぞと申し上げよ。柿本人麻呂

この歌の内容は当時の巫女とされる「児」たちが手飾りの手玉(ただま)を鳴らしながら踏歌舞(とうかまい)の一種を捧げる様子が描かれている。

奈良時代、巫女は真珠を身につけており、万葉集に現れるしらたま、つまり真珠は27首ある。

・古事記

『赤玉は 緒さえ光れど 白玉の 君が装し 貴くありけり』

赤い宝玉って、緒に通せば、その緒まで光るみたいですよね。それは綺麗なものですけど、立派に着飾った貴男を喩えるなら白いたま、真珠のようです。そんな貴男のおすがたは、なんと神々しかったことでしょう。豊玉比売

海神の娘。玉依姫の姉。山幸彦と結婚し、鵜葺草葺不合命(うがやふきあえずのみこと)を生む。出産の際、夫に産屋を覗くことを固く禁じたが、山幸彦がひそかに窺うと、「八尋鰐(やひろわに)」になってくねくねと這いまわっていた。本身を見られたことを恥じた比売は、海坂を塞いで海神の国に帰ってしまった、という。鹿児島県知覧町の豊玉姫神社ほか各地に祀られている。

3.大村湾にまつわる真珠の物語

folklor and histories of pearl connected with Omura bay

「肥前国風土」は、732年から740年の間に編纂された長崎県と佐賀県の一部の風土記。これによれば、彼杵郡は、「具足王国(そないだまのくに)」と呼ばれそれが訛り、「彼杵郡」と呼ばれるようになる。景行天皇は家臣を派遣して、土蜘蛛族を捕らえさせ、かれらから「木蓮子玉(いたびだま)」、「白玉」、「美しき玉」を奪い・・・という話が記録されている。

つまり、 大村湾は、日本で一、二を争う美しいあこや真珠の大産地であり、その名声は8世紀にすでに鳴り響いていた。1300年の歴史ある大村湾の真珠。

彼杵に伝わるお話、”天女の琴の音”の舞台、大音琴(おおねごと)、小音琴(こねごと)。美しい穏やかな海と真珠の存在を感じさせる神話。

4.1500ー1900年ごろの大村湾付近の真珠についてのあれこれ

1512年大村純忠がローマ法王グレゴリウス13世に真珠を献じた。これも大村湾の真珠であっただろう。

驚くことに、シーボルトも大村で真珠を食べている。 その時の模様を「江戸参府紀行」に次のように記している。「藩侯の真珠採取場の一監視人はデザートに新鮮な貝の皿を出してわれわれをびっくりさせた。われわれはそれを生で食べたり焼いて食べたりしたが、 おいしいことがわかった。 ビュルガー君は、 食べた時キビ粒大の真珠をかんで痛い目にあったが、真珠を得たのは仕合わせだった。」

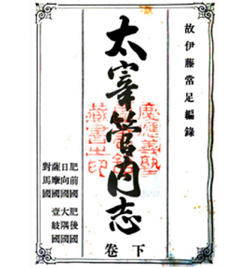

九州各の歴史をまとめた地誌、伊藤常足による『太宰管内志』1804–1818年。 阿古也の・・・珠は極品なり。品質は大村のものが最上品とされていた。

近代医学の祖 、大村の長与俊逹

(1832ー1903)が真珠丸を製薬。

古くから解熱剤として使われてきた真珠にオランダ渡りの洋薬を加味して処方。

5.明治40年(1907年)世界に先駆け、真円真珠の養殖技術を発明したのは

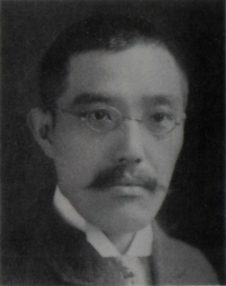

見瀬辰平と西川藤吉、その場所は大村湾であった。

西川藤吉氏:

渡辺理一氏による長島真珠養殖場

見瀬辰平氏:

横山寅一郎による大村湾真珠養殖所

御木本幸吉の真珠を助けたのは、長崎。先駆けて、丸い真珠を生み出したのは長崎、大村湾であった。大正3年(1914)小型ではあったが渡辺理一氏による長島真珠養殖場は商品価値を持つ球形遊離真珠を初めて市場に出す。これが市場最初の養殖真珠の出荷となった。その後、御木本幸吉が大正7年(1918)に大村湾入漁、三重母貝による真珠養殖を始める。このように日本の真珠養殖業の発展に力を尽くした顔ぶれが全て大村湾にて名を連ねるのは、ここ大村湾の母貝の豊富さ、天然真珠の時代から品質の良さで名声が上がっていたことによる。

6.あこや、美しい海の未来とともに

acoya, Revolution toward a future

あこや真珠の日本における発見は縄文時代にさかのぼります。あこや貝を神殿として用いた跡が残っており神聖な存在であったことを物語っています。また古事記、万葉集には‘しらたま’として巫女が身につけ魂と共通する存在であり、美しい人の例えや尊い命、精神性と関わることが表現されています。

日本のあこや真珠の輝きは日本の四季ゆえ世界中でも美しいと言われています。この美しさは海、自然がもたらす偶然の美であり、海と人間の丁寧な仕事が生み出す奇跡の命でもあります。命は一つ一つがユニークであり、同じ色、形は二つと存在しません。

この偶然の美であり命の奇跡、あこや真珠を’acoya’と名付けました。それは、自然と人が織りなす共創による生命の美しさ、尊さ。漂白・着色しないそのままの存在が美しいacoya、世界へ問うことのできる日本の普遍的美の体現なのです。

ヨーロッパ、日本、世界の優れたクリエーターとともに、 アート、デザインの力で様々な分野にアプローチし、acoyaは海、自然環境を守り、太古の昔の物語を伝え、琴の海と呼ばれる大村湾と長崎の海から生まれたあこや真珠を世界に伝えます。

The discovery of Akoya pearls in Japan dates back to the Jomon Age (14,000-300 BCE). The remains of Akoya oysters have been found at sites where shrines once stood, telling us that they were once regarded as sacred. In the ancient chronicles known as the Kojiki and the poetry collection Manyoshu, pearls appear as “shiratama” (white gems), worn by shrine maidens, regarded as spirits, and used as a metaphor for female beauty.

Like the changing seasons in Japan, the luminescence of Akoya pearls is praised around the world for its beauty. It is the spontaneous beauty of the oceans and nature, a miraculous life born of careful collaborative work between humans and the sea. Each and every life is unique, with no two shapes or colors alike.

It is like the eternal recurrence of the flow of life, the continuation of perpetually flowing life. Such is our fundamental sense of beauty, such is the very existence of pearls. While diamonds and minerals represent a forever unchanging beauty, pearls are the opposite, the beauty of transient but perpetually flowing life.

To this spontaneous beauty, to this miraculous life, to these singular existences known as Akoya pearls, we have given the name “acoya.”

Protecting the sea and natural environment, we bring you stories of time immemorial, we bring to the world Omura Bay, known as the Koto Sea, and the oceans of Nagasaki, from where Akoya pearls are born.

acoya made in Nagasaki

Production C& Chitose Ohchi

Pearls, Sacrificing life to give birth to beauty

真珠、その命を落とし、その美を生む。

Photo: Hymmen & Hiroi|Junpei Kawasaki|INO

ONLINE STORE

You can purchase the items created in acoya projects from here

Copyright 2018 © C& All rights reserved